|

一. 士師記(sopetim)一詞在希伯來文中為士師(sopet)的複數形式,意謂本卷記載眾士師的故事。而士師一詞原指統治者(ruler)或審判官(judge);但在士師記中,過半的士師都以拯救者的身分出現,所以許多人認為士師也具有拯救者(saviour)的意義。

二. 作者

按照他勒目(Talmud)的說法,士師記的作者是撒母耳。可是,從文學批判的證據來看,十八章30節說:「直到那地遭擄掠的日子。」似乎暗示出士師記成書的年代當在被擄時期。若果如後者所云,則士師記的產生過程將是一連串的資料收集與編輯評注。而今,許多人對士師記的作者採保留態度。他們認為經文的抄寫過程也可能導致內容的些許改變,使我們無法正確認定其作者。然而作者是誰對我們研讀士師記並不是那麼重要,因為那並不影響她的價值。

三. 年代

關於士師記的年代,歷來也頗有爭論。王上六章1節指出,自以色列人出埃及到所羅門王建殿共480年,但以色列人在曠野漂流40年、約書亞作領袖約有16年、參孫之死距掃羅登基大概有5年,掃羅及大衛各作王40年,加上所羅門王即位四年,共有145年,可見士師記最多只有335年的時間,與士師記所提迫害及平靜時期年日總和的410年共有75年的差距。對此傳統的解釋,認為士師記裏的某些事件是同時發生的,如珊迦便是在以笏拯救百姓脫離摩押人後,國中太平的80年中作士師的(士三15-四1)。從此也可看出士師其實只有區域性的影響力。

四. 歷史背景

士師記描述的史實,有其意義深刻的背景,是我們在閱讀士師記時所必須明白的。

首先,士師記呈現出一個特定的史觀,她告訴我們:神是歷史的主宰;祂對人類的作為必然會有所回應──當人們遵行神的誡命就能得到神的祝福,而咒詛也必然臨到悖命者的身上(申二十八)。這種被稱為申命記史觀的概念從眾士師出場的描述便可見其大略:士師出場前都可看見「以色列人行耶和華眼中看為惡的事」,然後「神就把他們交在某某人的手中」,接著百姓在痛苦中呼求,最後神所興起的士師才躍然紙上。

其次值得注意的,是以色列人始終未能遵照神的旨意把原居迦南地的民族趕逐殆盡,殘留的遺族,便成為選民們生活的枷鎖,一方面引誘百姓偏離耶和華神,一方面也成為神懲罰百姓的工具。

士師記時已進入鐵器時代,但因鐵器的製造一直都掌握在北方赫人的手中,所以以色列境內普遍缺乏鐵器。有人認為珊迦之所以會用趕牛棍擊殺非利士人,原因即在於沒有鐵器可用。另外士師記也提到鐵車,鐵車是一種優良的防禦工具,常數輛串連橫阻敵人攻勢,士師記第一章記載以色列人無法趕逐平原居民,便是懾於鐵車的威力。以色列人在缺乏先進技術的情況下仍能屢敗敵寇,正反映出神的大能。

細心的讀者或許會驚訝於以笏及底波拉時期各有80年及40年的長期太平,其實此時異族不擾動的原因,在於埃及曾二度入侵巴勒斯坦,削弱了南部諸族及北方赫人的勢力,使各族無力侵襲,而使太平年限延長。

最後值得一提的是以色列在士師時期並沒有政治中心,士師的興起也往往是地方性的,而且沒有繼承人,以色列各支派由間歇興起的士師治理著,百姓到他們面前,尋求法律和政治的解決。相應於斯的,是約書亞所建立的宗教中心──示羅的景況;就聖經資料來看,一直到以利時期,它仍是以色列人的敬拜中心(撒上一3),但是我們如今確實已無法得知到底有多少以色列人仍遵照神的吩咐上示羅敬拜祂。

五. 宗教背景

士師記曾多次提到迦南諸神的名字,如巴力(Baal)、亞斯他錄(Ashtaroth)等。從近日出土(1946年於死海)的烏加列特泥板(Ugaritic tablets)我們可大略得知迦南人的宗教概況。迦南人的宗教是多神崇拜,諸神分掌自然界的各種現象,並保佑向祂們祈求的信徒。眾神之長是「耶路」(E1),形式上祂具有崇高的地位,但其職分與尊榮(其至妻子)都被巴力所奪。

巴力是迦南人最重要的神;管理風雨,並賜取悅祂的人豐碩的收成。巴力與三女神──亞舍拉(Asherah,耶路的妻子,但其祭祀的石柱卻出現在巴力的祭壇邊)、亞拿特(Anath,巴力的姊妹,也是巴力的妻子)及亞斯他錄(生育、愛情與戰爭的女神)的獨特關係,使得

祭祀的儀式常包涵淫亂的行為,並常獻人為祭;神話中也滿是殘酷及不道德的故事,由此可見迦南人的宗教是極端腐敗的,而以色列人居然會受到這種宗教的迷惑,另人感嘆不已。

六. 偏差溯源

以色列人在信仰上的失敗其來有自,早在摩西時代,他們便常偏離神,到了士師時期,生活安定了,信仰上的偏差更是變本加厲。信仰的根基未能深植當是偏差的主因。信仰就如撒於石上的種,日頭一晒,試煉一至,就枯死敗壞,偏離真神。

其次為源於經濟方面的誘惑;由於應許之地中最為肥美的濱海平原始終為異族所據,使百姓認為彼處豐碩的收成與巴力崇拜有關,於是轉而敬拜巴力。由於豐收的欲望滲透了以色列人的宗教行為,一種「付代價取報酬」的宗教觀念也逐漸形成──這種觀念其實就是巴力宗教的基本精神──「由敬拜中得著豐厚的收成」,重視儀式甚於實質,這觀念曾導致米迦在立神像、迎祭司後就宣稱:耶和華必賜福與我,因我有一個利未人作祭司(士十七13)。這種心態到撒母耳時期更變本加厲,為了抬約櫃迎戰非利士人,終於遭到戰敗及約櫃被擄的慘禍。錯誤的崇拜觀使以色列人無法接近真神,也導致選民信仰生活的腐化。

士師記第一章延續約書亞的敘述,記載以色列民攻城掠地的歷史;值得注意的是27節以後強調以色列人背棄神約未逐迦南地之族,由而引出第二章到三章六節的威嚴序文──它呈顯出以色列人現時的毀約與將來的試煉,並明示出士師記的歷史是神用以試驗以色列人肯不肯遵守祂的誡命(士三4)。

第三章以後的所有紀錄顯示以色列人在這場試驗中似乎不是很成功,於是未被滅亡的異族便成為神懲罰的工具,直到選民呼求耶和華,祂才興起士師拯救他們脫離被轄制的苦楚。第三章到第十六章可說是反覆試驗的紀錄。在這段期間內神共興起十二位士師,而其中與對抗異族有關的便有七位之多,可見神對以色列民的管教相當頻繁。

十七章以後記載幾件悖亂的惡行,從非尼哈尚在(士二十27-28)的事實來看,這幾件幾乎觸犯所有石版條文的卑劣行為應當發生在俄陀聶時期。而特別把它詳細記錄下來,似乎是作為當時以色列人信仰的註腳。

士師記也記錄了兩首詩歌──底波拉之歌(Songof Deborah)及關於樹的寓言(the fable of thetrees),底波拉之歌以生動的方式記錄了擊敗迦南王耶賓的故事,其中背景的描述、戰爭的場景、基順河的泛濫(使鐵車陷入泥淖而無法發揮功能)、敵人的敗退以及敵人將領的母親倚窗望兒的情景,都以極細膩的筆調描述出來,是希伯來詩歌的傑作。而樹的寓言則藉著群樹立王的故事諷刺亞比米勒被立為王的卑劣行徑,是相當優秀的諷喻詩。

另外,士師記也記載了三次以色列的內戰,第一次是各支派聚集攻討犯下淫亂惡行的基比亞人(便雅憫支派),並導致幾乎使便雅憫支派消失的嚴重後果(士十九-二十一24)。第二次是亞比米勒與迦勒為了爭奪王位而互相攻伐,結果兩敗俱傷(士九)。第三次則是以法蓮人編造了一個莫須有的理由而與耶弗他爭戰,結果被耶弗他擊敗(士十二1-6)。這三次內戰正印證了士師記作者為士師時期所作的總評論──那時以色列中沒有王,各人任意而行(士二十一25)。

當然,士師時期的選民並非全然敗壞,在很多地方,仍有許多人默默遵行神的旨意,而神也確實照他們所行的賜予福分。路得的故事(約發生在基甸時代)中純樸無偽的信仰恐怕連摩西時代都是少見的,而以利加拿一家的虔誠(撒上一1-3)證明仍有許多人遵行神的律法,並每年上示羅敬拜神(約在參孫時代)。這使我們想起,在眼前這紛擾世界,有多少人正默默高舉榮耀神的名呢﹖

詮釋士師記必須注意到歷史文學的鏡式本質──我們不僅要了解他在陳述什麼,還要進一步從史實中反觀自身,得著教訓。因此,我們除了把握「申命記史觀」在此所扮演的角色,還必須微觀士師的行徑,甚至投身於那個時代,來認清士師時期的真相,並反省現實的自己。

希伯來書論眾士師說:「他們因著信,制伏了敵國,行了公義,得了應許,堵了獅子的口。滅了烈火的猛勢,脫了刀劍的鋒刃,軟弱變為剛強,爭戰顯出勇敢,打退外邦的全軍。」(來十一33-34),可見新約裏,士師記的核心真理便是信心。以色列人因不信而惹動神的忿怒,而士師則因著信而成為神拯救的工人。由此可知,所謂申命記史觀也以信心為基礎,並由此呈現出神對歷史的權能。因此在詮釋士師記所涵攝的真理時,必須體認到神無盡的權威與榮耀、忌邪與聖潔,並謙卑俯伏在祂的威嚴中。

而今,在反思歷史的過程中,我們發現士師記所呈現的是一個誘惑的畫面,諸神披著炫人眼目的彩衣,引誘以色列人日行漸遠。而如今我們所面對的,已不再是偶像的迷影,牠無形可視,無聲可聞,充斥在每一個角落,激發我們心底的慾念,對塵世種種作無止盡的追求,使我們仰望的眼神逐漸投射在眼前將殘的事,由熱忱而冷漠、而姑息、而放棄,甚至為自己編織許多藉口,作為自己逐漸失去立場的掩飾,於是信仰逐漸異化為法利賽人的儀式化崇拜,甚或衍生出付價取酬的觀念,生命的天平也漸漸傾向今生的福樂,顧此失彼,給魔鬼留地步。士師記告訴我們,神對我們的行為會有所回應,忌邪的神必不喜悅偏離的腳蹤。

而士師記也告訴我們,神明白人的軟弱,並且願意安慰人,做我們隨時的保障──祂曾興起士師拯救在痛苦中呼求的百姓,也必然能撫平我們的憂傷。

身處混沌紛擾濁世,猶如俯臨一片蒼茫虛空,神的沈默與遍在的誘惑使我們的步履搖晃;然而,當我們能抓住榮耀的盼望,持定信心時,浮雲會愈掃愈清,靈性也由此日長,至終必能得享神兒女自由的榮耀。(浦忠勝)

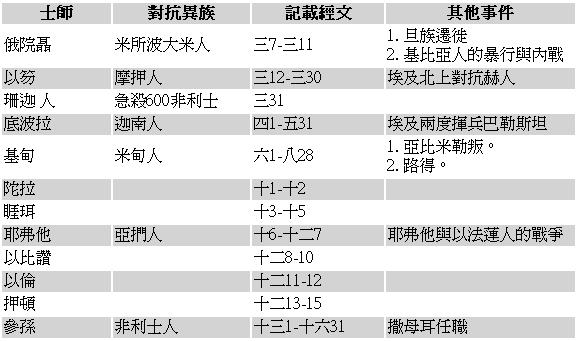

士師表

■士師記宛如一首壯烈的史詩,在威嚴的序言後,緊接著便是諸士師拯救的英勇事蹟。他們一方面擔任審判官、執政者,一方面也擔負起以色列人脫離外族轄制的責任。

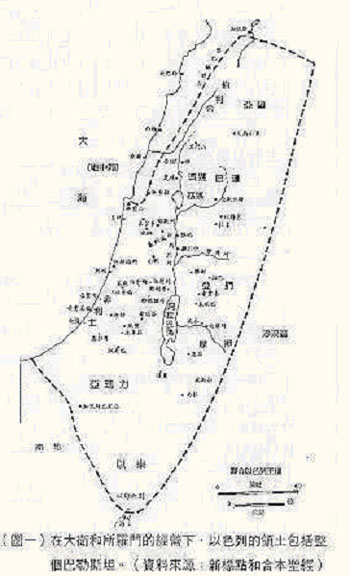

外力入侵圖

■他們從一條路來攻擊祢;必從七條路逃跑。﹙申二十八7﹚──神對以色列的管教相當頻繁。